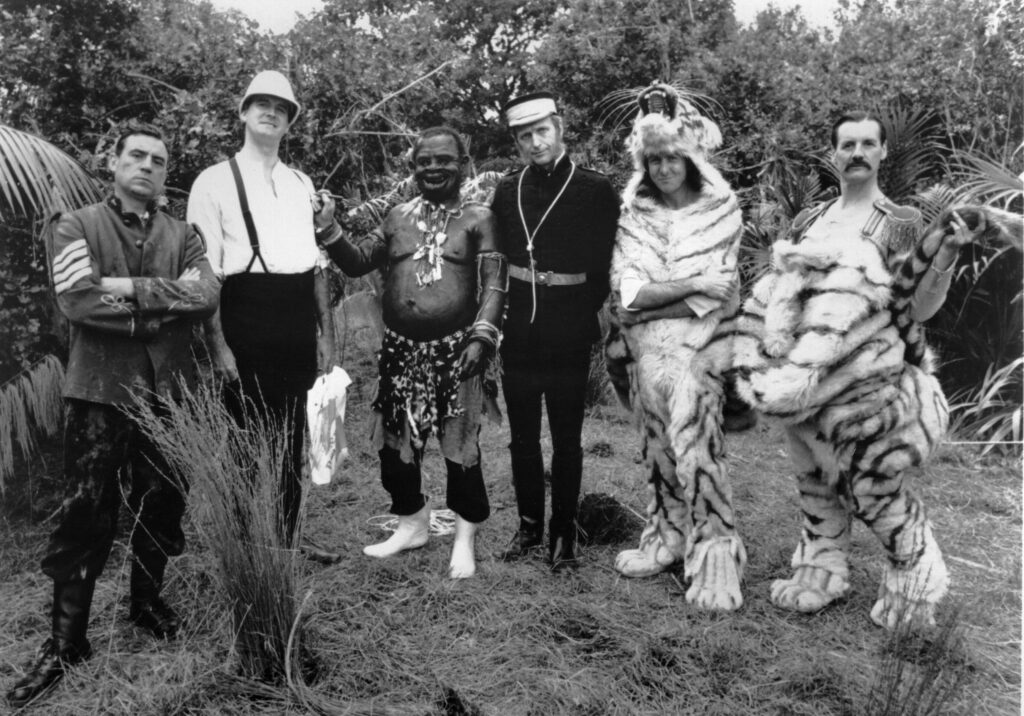

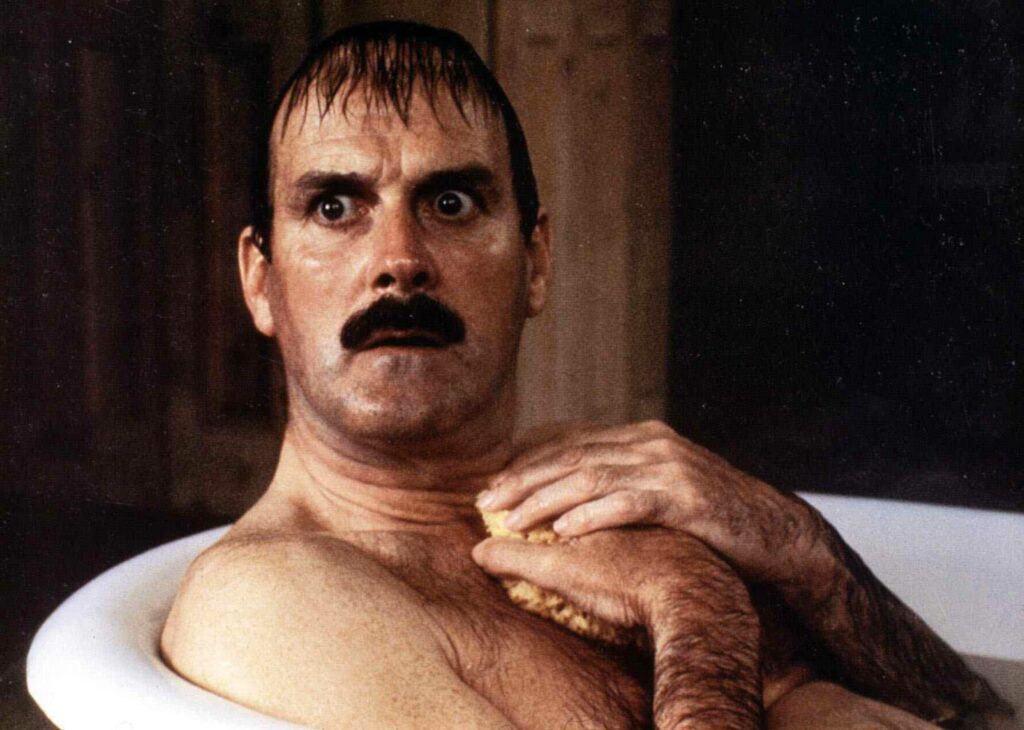

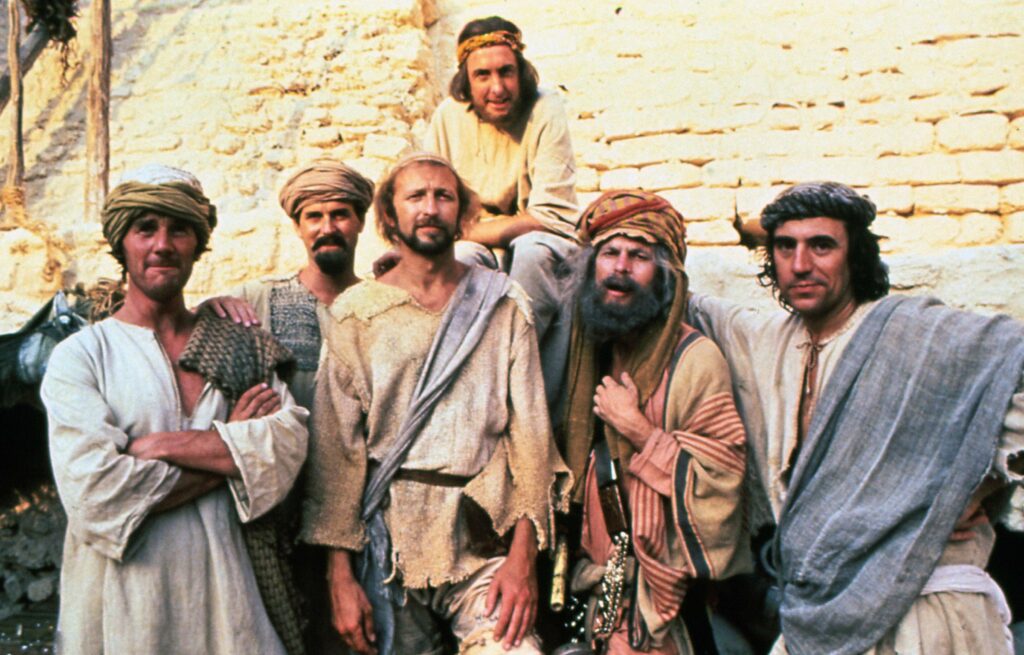

Kaum ein Film hat so viel Kultstatus erreicht wie „Das Leben des Brian“ von Monty Python. Seit über 40 Jahren sorgt die Satire über Religion, Gesellschaft und menschliche Absurditäten für Lacher – und Diskussionen. Nun ist ausgerechnet eine Szene mit der Figur „Loretta“ erneut in den Fokus geraten. Teile der LGBTQ+-Community sehen darin eine transfeindliche Botschaft und fordern Änderungen.

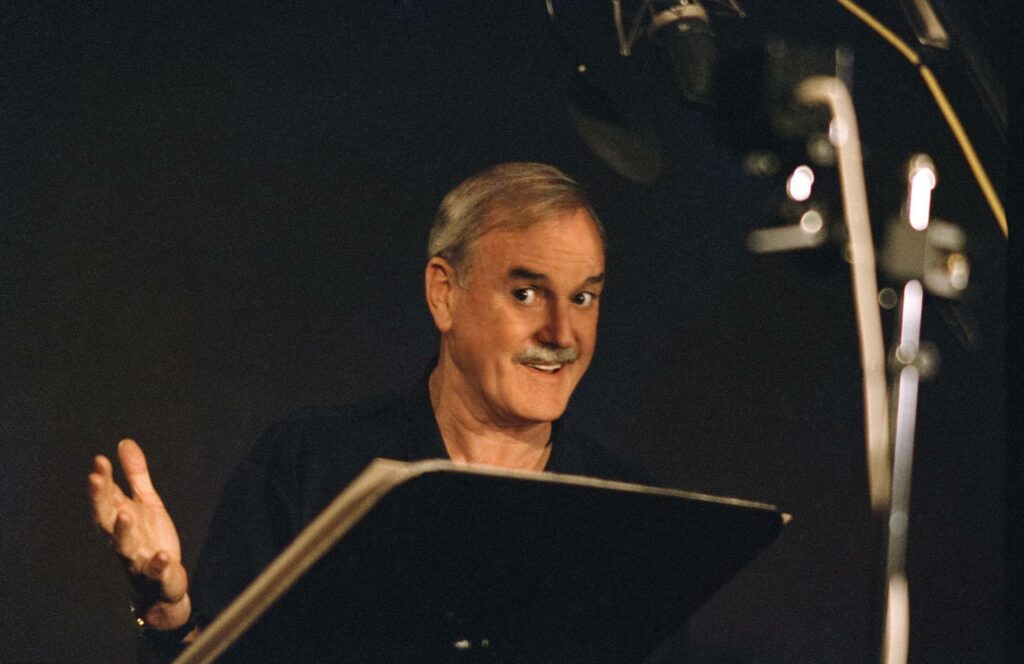

Doch John Cleese, Mitbegründer der Comedy-Truppe, zeigt klare Kante: Die Szene bleibt unverändert! Für Cleese ist die Kritik überzogen und Ausdruck von übertriebener politischer Korrektheit. Ist das ein Sieg der Kunstfreiheit oder ein Konflikt mit dem Zeitgeist? Die Hintergründe im Überblick.

1. Eine Szene spaltet Generationen

„Das Leben des Brian“ gilt als Meilenstein der Filmgeschichte, voller provokativer Gags und kluger Gesellschaftskritik. Die Szene um Loretta, die im Film ihr Geschlecht ändern möchte, war lange kaum Thema. Heute jedoch bewerten jüngere Generationen Inhalte anders und sehen darin mögliche transfeindliche Züge.

Für viele war diese Szene bisher nur ein typisches Beispiel für den scharfen Monty-Python-Humor. Doch die aktuelle Debatte zeigt, wie sich Wahrnehmungen ändern können. Cleese’ Entscheidung, die Szene nicht zu streichen, stößt deshalb bei einigen auf Unverständnis, während andere sie als Verteidigung der künstlerischen Freiheit feiern. Der Streit spiegelt den gesellschaftlichen Wandel wider.

2. Cleese verteidigt seine Kunst

John Cleese reagierte auf die neuen Forderungen mit deutlichen Worten. Er nannte die Produzenten, die Änderungen forderten, „Angsthasen“ und warf ihnen vor, vor dem Druck der Öffentlichkeit einzuknicken. Seiner Meinung nach sei die Szene immer als harmloser Witz gemeint gewesen, nicht als Angriff auf eine Community.

Cleese betont, dass sich über Jahrzehnte niemand beschwert habe. Für ihn ist die aktuelle Kritik ein Symptom der sogenannten Cancel Culture, die Kunst und Humor zunehmend unter Druck setze. Sein Standpunkt: Kunst muss provozieren dürfen. Die Szene bleibt also genau so, wie sie 1979 erdacht wurde – kompromisslos und unangepasst.

3. Zwischen Humor und Verantwortung

Die Diskussion um Loretta zeigt, wie schwierig der Balanceakt zwischen künstlerischer Freiheit und gesellschaftlicher Verantwortung geworden ist. Während einige betonen, Humor dürfe alles, fordern andere mehr Sensibilität in der Darstellung von Minderheiten. Gerade in einer Zeit, in der Debatten über Transrechte weltweit an Bedeutung gewinnen, stößt die Szene auf empfindliche Reaktionen.

Für Cleese ist das jedoch kein Grund zur Anpassung. Seine Fans sehen darin ein Statement für unabhängige Satire, Kritiker wiederum eine gefährliche Verharmlosung. Die hitzige Auseinandersetzung zeigt, wie sehr sich der Umgang mit Humor in den letzten Jahrzehnten verändert hat – und wie tief die Gräben inzwischen verlaufen.

4. Kunstfreiheit gegen Zeitgeist

Die Entscheidung, die Szene nicht zu ändern, wird für viele zum Symbol eines größeren Kulturkampfes. Unterstützer feiern Cleese als Verteidiger der Kunstfreiheit gegen wachsende Zensurversuche. Gegner werfen ihm vor, auf Kosten von Betroffenen festgefahrene Vorstellungen zu bedienen. Klar ist: „Das Leben des Brian“ bleibt ein Film, der polarisiert – damals wie heute.

Die Szene um Loretta zeigt, dass Satire immer auch an Grenzen stößt und nie alle zufriedenstellen kann. Cleese bleibt sich treu: lieber anecken, als sich anpassen. Ob das nun mutig oder rücksichtslos ist, muss jede Generation neu bewerten. Sicher ist nur: Die Diskussion ist noch lange nicht vorbei.