Seit Jahrzehnten begleitet Conni Millionen Kinder durch Alltag und Abenteuer. Doch wer hätte gedacht, dass die beliebte Figur mit der roten Schleife einmal Zentrum einer großen Internet-Debatte werden würde? Denn plötzlich kursieren überall satirische Memes mit Conni-Covern, in denen sie Steuern absetzt oder Politiker in brenzligen Situationen erwischt.

Der Carlsen-Verlag, dem die Rechte an Conni gehören, will diese Entwicklung jetzt stoppen und geht mit juristischen Mitteln dagegen vor. Was steckt hinter dem harten Kurs? Und was bedeutet das Verbot für die Meme-Kultur in Deutschland? In vier Punkten erklären wir, warum die kleinen Witze plötzlich zur großen Angelegenheit geworden sind.

1. Conni wird zum Netz-Star

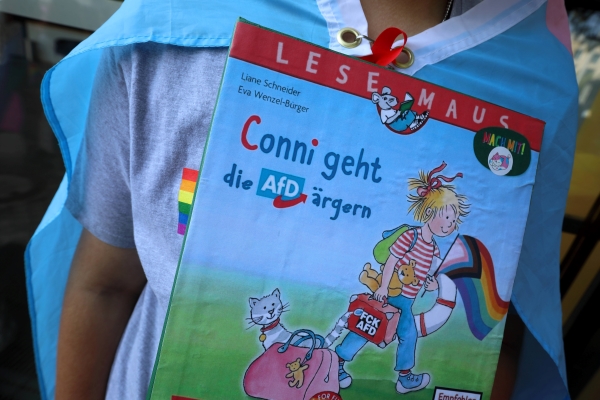

Über 30 Jahre lang war Conni vor allem eine brave Kinderbuchfigur, die Pizza backt oder das erste Mal schwimmen geht. Doch durch das Internet hat sich das Bild komplett gewandelt. Immer mehr User nutzten die bekannten Cover-Vorlagen, um daraus satirische Memes zu bauen. Diese neuen Varianten, oft mit schwarzem Humor und politischen Anspielungen, verbreiteten sich rasend schnell auf Instagram, TikTok und Twitter.

Viele Fans liebten die ironische Brechung der einst so heilen Conni-Welt. Dabei kam ein ganz neuer Nostalgiefaktor ins Spiel: Menschen, die mit Conni aufgewachsen sind, feierten nun ihre Kindheit mit einem Augenzwinkern – und brachten die Figur so in völlig neue Kontexte.

2. Der Verlag zieht die Notbremse

Der Erfolg der Conni-Memes blieb dem Carlsen-Verlag natürlich nicht verborgen. Anfang Juni reagierte der Verlag mit einem offiziellen „Conni-Memes-FAQ“ und erklärte darin, dass die Nutzung der Figur für Memes künftig unzulässig sei. Grund: Keines dieser Bilder habe eine Freigabe bekommen, und besonders rassistische oder sexualisierte Inhalte könnten dem Image schaden.

Zusätzlich wurden erste Abmahnungen verschickt, die besonders große Accounts wie „Connimeme“ betrafen. Dieser Account, der fast 280.000 Follower hatte, ist inzwischen gelöscht. Der Verlag will damit ein klares Signal senden: Humor hat Grenzen, wenn es um geschützte Figuren geht. Für viele Meme-Fans war das ein echter Schock.

3. Zwischen Nostalgie und Satire

Doch warum eignet sich ausgerechnet Conni so gut für Memes? Laut dem Medienforscher Marcel Lemmes liegt das an ihrer hohen Bekanntheit und der scheinbar perfekten Vorlage für kreative Abwandlungen. Viele Internetnutzer lieben es, bekannte Kindheitshelden in satirische Situationen zu stecken.

Das funktioniert besonders gut, weil Conni für eine heile, einfache Welt steht – ein idealer Kontrast zu den oft schwarzen Pointen. Diese Mischung aus Nostalgie und ironischem Bruch macht die Memes so erfolgreich. Gleichzeitig zeigt der Trend, wie sehr sich Alltagskultur ins Digitale verlagert hat. Doch genau darin liegt auch die Konfliktlinie: Was darf Kunst? Und wann endet der Spaß?

4. Zukunft der Meme-Kultur

Der Conni-Fall könnte ein Wendepunkt für die Meme-Kultur in Deutschland sein. Während viele Künstler auf Meinungsfreiheit und Satirefreiheit pochen, sehen Verlage ihre Rechte in Gefahr. Die Abmahnungen gegen die Conni-Memes könnten abschreckend wirken, gleichzeitig werden sie die Szene vermutlich nicht komplett stoppen. Die Internet-Community ist bekannt dafür, kreative Ausweichstrategien zu entwickeln.

Viele Experten glauben, dass in Zukunft mehr eigene Kreationen statt Parodien entstehen werden. Trotzdem bleibt die Conni-Debatte ein Beispiel dafür, wie schnell sich ein harmloser Kindheitsstar zur Projektionsfläche gesellschaftlicher Diskussionen entwickeln kann. Der Konflikt um Conni ist damit wohl erst der Anfang einer größeren Debatte.